实验教学项目特色

(该虚拟仿真实验教学课程的实验设计、教学方法、评价体系等方面的特色,限800字以内)

(1)实验设计

①技术先进性。本实验项目自主遵循“能实不虚、虚实结合”原则,实现了实验教学的“虚实结合”,以开放性的自主设计实验整体方案、参数化的虚拟设置、优化设计与仿真计算相结合、交互式的人机界面为教学方式方法,沉浸交互模式完成课程知识点操作,使学生能够突破时空限制,了解此次实验课程实训过程,克服在真实实训中时间、空间、安全性综合局限的难题,解决了语言教育和跨文化交际教学中“不便开展”“开展不好”等问题,进一步培养了学生实践能力、综合分析能力和创新能力,能够显著提升汉语国际教育和华文教育专业文化教学和跨文化交际实践教学环节教学效果。

②实验内容的特色和先进性,三维还原场景,帮助学生进行情景体验,深刻理解实验内容。该实验系统将中泰文化融汇贯通,让学生学习中国优秀传统文化的同时,也加深了对泰国语言文化知识的理解,拓宽自己的文化视野,在多语种的自由切换中培养他们的复语和跨文化交际能力,提高自身的文化素养。另外本实验系统可充分发挥学生自己的能动性进行学习和体验,培养他们利用虚拟仿真技术和新媒体进行自主学习、自主创新的能力。

(2)教学方法

①人机互动。传统的教学模式对本实验所涉及内容的教学主要以课堂讲授为主,学生大多基于机械化记忆和主观理解来巩固所学知识,存在教学和实际运用相互脱节,在真实场景中缺乏运用能力等困难。

②虚实结合。本实验借助虚拟仿真技术逼真地呈现中泰经典社会文化场景,学生可根据需要选择中、英、泰等多语种语言通道进行深度参与亲身感悟,以提高学生自身的文化修养及跨文化交际能力。

(3)评价体系

本项目的评价体系由虚拟仿真操作实验、实体实验操作、实验报告等三部分构成,进行总成绩评定。在传统虚拟仿真项目的基础上,增加了实体实验操作,切实做到“以虚补实、以虚促实、虚实结合”;系统根据预设的实验步骤和标准进行评定,指导教师会根据实体实验操作、实验报告等相关内容进行评定,将虚拟仿真实验与传统实验有机结合,探索多元化、可持续性的评价体系,同时鼓励学生进行创新能力和科研能力的培养,从而促进人才培养质量的提高。

(该虚拟仿真实验教学课程的实验设计、教学方法、评价体系等方面的特色,限800字以内)

传统实验课程教会同学们认识生物技术与能源、生物技术与环境的直观感受,而对于生物质能利用技术在能源可持续开发利用过程中的重要性,并没有得到完整、系统的体验。将传统教学中难以做到的工程化运用,进行实操模拟,符合新工科新农科的要求。

本实验利用现代信息技术手段,实行情景式体验、探究式引导、交互式教学、反思式练习、拓展式实践的实验教学方法,创新线上与线下相结合的实验教学模式,提高学生的创新能力和实践能力。通过虚拟仿真软件的提示和操作,对教学目的和实验原理,化解成多媒体讲解和视频浏览,在较短时间让同学们熟悉掌握实验过程,形象生动;将传统教学难以做到的工程化运用,进行实操模拟,符合新工科新农科的要求;虚实结合,丰富同学们课程体验感,将复杂的工程化产业化知识体系,转化成可以掌控的知识信息,扩展了同学们视野。

实验过程分解为5个过程:(1)以能源作物为原料、(2)产酒精发酵、(3)酒精废醪厌氧消化处理、(4)沼气收集并用于酒精蒸馏、(5)沼液沼渣替代化肥农药还田等一体化过程。在开展教学活动过程中,通过五个知识点实验原理的讲授,将接种物驯化过程、酒精发酵参数调控、沼气发酵物料衡算、生物天然气提纯、沼液沼渣肥料加工等过程,虚拟成工程化实践,模拟现实的产业链,实现从生物质原料到能源产品的转化。通过2-4学时内,完成常规实验需要36学时的实验课程,该产业链有效实现厌氧消化系统与农业生态循环相结合。

评价体系采用预习成绩(20%)+操作成绩(10%)+实验报告(50%)+教师评价(20%)等手段,综合评价学生成绩。

(该虚拟仿真实验教学课程的实验设计、教学方法、评价体系等方面的特色,限800字以内)

(1)实验教学设计

①将中国企业投资东盟创新性的在课堂里高度仿真

项目对中国企业投资东盟的汇率风险管理这“虚”的场景开展模拟实验,结合中国和东盟之间现实的投资关系、基础数据等“实”的部分,“虚实结合”的高度仿真了中国投资东盟的情景。实验中让学生扮演企业决策者,结合平台上的数据资料,运用相关知识,进行选择投资目的国、选择投资项目、子公司可汇回利润的汇率风险评估、子公司可汇回利润的汇率风险管理等进行自主探究和决策。锻炼学生的决策能力和自主创新能力。 引导学生运用外汇衍生工具进行汇率风险规避,锻炼学生在开放经济中从事经济活动所需的职业素养、决策能力和创新创业能力,为经济管理类学生今后步入社会打下坚实的基础。

②立足区位优势和科研特色,科研反哺教学

本教师团队,立足云南沿边开放,在服务和融入云南建设面向南亚东南亚辐射中心、国家“一带一路”、中国—东盟自由贸易区、中国(云南)自由贸易试验区等重大发展战略中,围绕沿边开放和沿边金融主题取得了许多成果。项目中将科研成果进行教学项目的转化,既保证了教学的前沿性、时代性和实践性,也为产学研结合服务人才培养提供的典型案例。 引导学生运用外汇衍生工具进行汇率风险规避,锻炼学生在开放经济中从事经济活动所需的职业素养、决策能力和创新创业能力,为经济管理类学生今后步入社会打下坚实的基础。

2、教学方法

运用案例教学法、线上和线下相结合教学法引导学生掌握国际直接投资的区位决定因素、企业跨国投资的汇率风险和管理理论。

运用体验式教学法和任务驱动式教学法引导学生在东盟选择投资目的国场景、选择投资项目场景、汇率风险评估场景、汇率风险管理场景,运用平台数据库里真实的经济数据进行自主探究式决策,虚实结合。解决了大学生国际金融理论教学中“做不到”、“做不好”、“做不了”、“做不上”等短板,使学生突破时空限制,完成实验课程、实现实验推演和创新。

3、评价体系

本项目的评价体系结合虚拟仿真平台上操作的15个实验步骤,按照评价要求,分步打分,并形成最终的实验报告,进行总成绩评定。使用该系统进行教学后,学生主动提问与研讨的数量增多,学习积极性与主动探索创新的能力有大幅提升。系统中的评价体系也能帮助学生科学有效的对自己的学习成果进行评价,有益于学生未来的专业学习与发展。

(该虚拟仿真实验教学课程的实验设计、教学方法、评价体系等方面的特色,限800字以内)

本实验项目基于线上的虚拟仿真实验教学平台构建的实验环境,故不需要消耗实验耗材,只需要预设软件参数。

预设参数包括:

(1)实验设计

①以布局山水“龙脉”为虚拟实验环境,进行等比例原创设计开发的绵延上百公里的一套可漫游的仿真三维场景(见图2-5-1)。

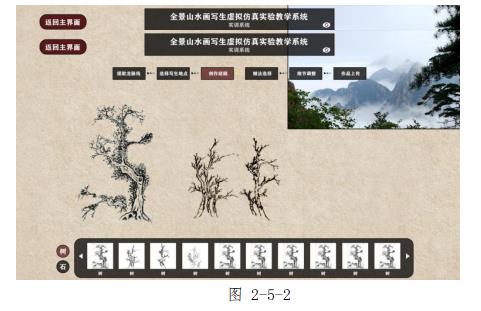

②将“芥子园”画谱中的60多种山水树石作为点景物,将皴法部分作为主要填充物,在虚拟画轴上进行创作。(见图2-5-2)

(2)教学方法

①突破传统教学瓶颈——打破视阈限制与时空限制,在该实验内学生可跨时空、跨地域进行全景山水画写生,深刻理解山水中“龙脉”的精神内涵;

②突破教师讲授灌输的课堂教学模式,借虚拟场景、角色扮演、剧情推进、执行任务等一系列符合游戏情境的设计充分激发学生兴趣,化学习被动为参与主动,实现由“要我学”到“我要学”的转换,以及时反馈理论课时所吸收消化的结果,反哺后续教学;

③突破知识单向输入的课堂教学模式,提升学生综合性、创造性的学习能力,从而培养学生自主探究、解决间题的能力与素养。

(3)评价体系

本实验从山水画的写生方法、构图方法、设色方法、创作方法和树石云水画法等全方位训练学生山水画写生和创作能力。全过程记录学生的操作过程,在线教学服务人员全程跟进指导、评价,使学生即时调整修改,达到训练目的。

(该虚拟仿真实验教学课程的实验设计、教学方法、评价体系等方面的特色,限800字以内)

(1)实验方案设计思路

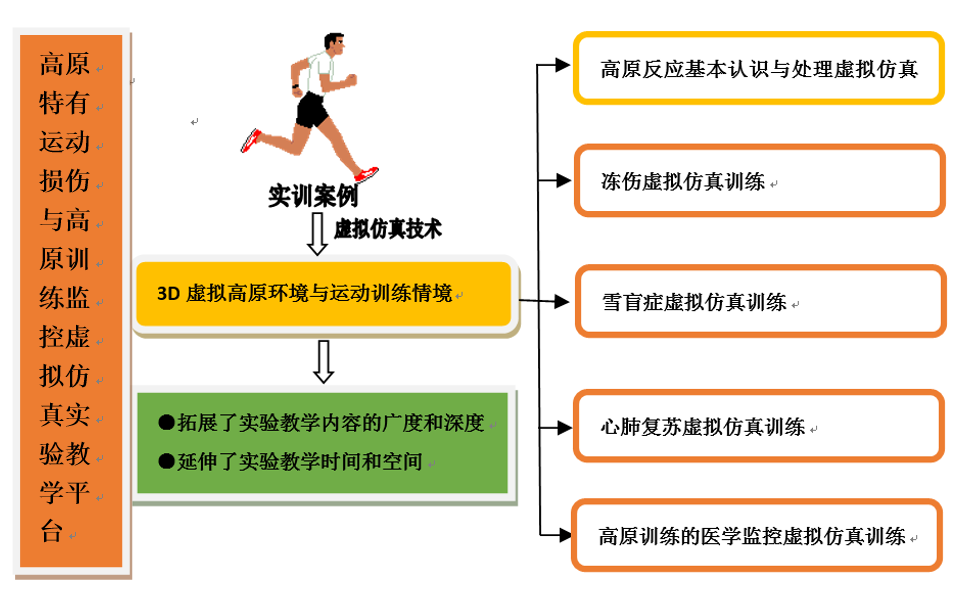

高原环境适应与运动训练是一门实践性非常强的课程,学生必须通过大 量的实验实践操作才能获得足够的基本操作技能和实践能力,然而像高原反应、高原病、高原训练等实训案例由于受到高原环境的制约而难以获得。因此,教学团队将现代信息技术与传统教学手段融入到高原环境适应与运动训练模拟实践中,以虚拟仿真实验教学作为教学改革的重点内容,设计研发了以培养 高原应急处理与高原训练能力为目标的“高原特有运动损伤与高原训练监控虚拟仿真实验”教学平台。

建设虚拟仿真实验教学平台推进了现代信息技术与实验教学项目深度融合,拓展了实验教学内容的广度和深度,延伸了实验教学时间和空间,极大的弥补了现阶段高原环境适应与运动训练实验教学的局限性,有力地提升了学生对高原反应、高原病的处理及高原训练的科学化训练的实践技能。

(2)教学方法

采用情景模拟虚拟仿真教学方法,将传统教学手段中的文字、图片、视频等资料融入交互式虚拟软件中,使学生进行高原环境适应与运动训练虚拟仿真学习。针对在高原环境下的情况与不同海拔高原训练的医学监控和训练方法的选择进行了精心的教学设计,将高原运动损伤急救技能和高原训练医学监控过程虚拟教学内容融入到软件中,并结合仿真模型和实景操作,让学生在系统的思维训练中完成高原适应与高原训练技能的核心知识点训练和考核。

(3)评价体系

系统将分三级进行评价,首先是系统访问量及注册使用用户评价。评价该系统的关注程度以及使用频率,其次是系统操作过程中以及自带知识点考核系统中问答模式的正确率评价,考查该系统使用效果;最后是用户反馈信息采集,评价该系统的实用价值,并针对有价值的反馈信息进行系统的升级和完善。

(4)传统教学的延伸与拓展

本着“能虚不实,以虚补实,虚实结合,相互补充”的理念,坚持“科学规划、共享资源、突出重点、持续发展”的指导思想,开发了“高原特有运动损伤与高原训练监控虚拟仿真实验”。结合传统教学方法,采用“线上虚拟”与“线下仿真”相结合的方式,线上学习在连接网络的条件下,可进行24小时全天候开放共享服务,同时实验项目具有重复使用性强、安全系数高和低成本等优点,因此,高原环境与运动健康虚拟仿真实验教学系统开发与应用。